小寒と書いて、“しょうかん”と読みます。

1月の上旬から中旬が小寒にあたりますが、冬の寒さが一層厳しい寒中の始まりですね。

冬休みやお正月休みも終わり、学校や会社も始まります。

受験生にとっては、いよいよ追い込みの時期です。

空気も乾燥していて、風邪やインフルエンザが最も心配な時期ですから、くれぐれも体調管理には気をつけてください。

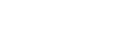

そんな小寒が2026年はいつからいつまでなのか、詳しい日程をご紹介します。

小寒の由来と時期

小寒とは、日本が太陰暦だったころに、季節の移り変わりを知るために使っていた二十四節気という区分の一つです。

小寒の日というのは、この小寒という時期の始まる日(節入り日)のことです。

小寒という場合、節入り日の当日のみを指すこともありますが、本来は約15日間の期間を意味します。

2026年の小寒はいつ?

- 2026年の小寒の日時(節入り日時)は1月5日(月)17時

- 小寒の期間は1月5日(月)から1月19日(月)

年によって1日前後しますが、例年1月5日ごろから始まり、次の二十四節気・大寒の前日にあたる1月19日ごろまでが小寒の時期です。

-

二十四節気、七十二候2026年(令和8年)カレンダー

月の満ち欠けを基準に作られる太陽太陰暦が公の暦だった時代、暦と実際の季節のずれを埋めるために生み出されたのが太陽黄経を基準とする二十四節気です。 二十四節気のおかげで、いつ種を蒔けばいいのかといった農 ...

小寒の時期の七十二候

小寒の日から、本格的な寒さが始まると考えられており、この日を「寒の入り」と呼びます。

小寒と続く大寒をあわせた約30日が「寒中」「寒の内」にあたります。

確かに1年を通じて最も寒い時期ですよね。

喪中で年賀状を欠礼する代わりに寒中見舞いを出したり貰ったりしますが、寒中見舞いは「寒中」「寒の内」の期間に出すお見舞いのことです。

二十四節気をさらに5日ごとの季節に分類した七十二候では、小寒は次のような季節になります。

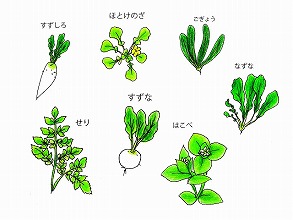

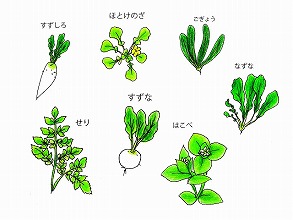

芹乃栄(せりすなわちさかう)

1月5日から1月9日ごろは、春の七草のひとつ、芹(せり)が芽生える時期です。

冷たい水辺で、一ヶ所に固まって競り合うように生えていることから、「芹(せり)」という名がついたと言います。

春の七草としても知られるセリは、万葉の昔から、親しまれてきた日本原産の野菜です。

春のエネルギーを取り込み若返ることができる”若菜”として食べられてきました。

事実、セリには、ビタミンC、βカロテン、鉄分などが豊富で肝機能を高める効果もあるといわれます。

水泉動(しみずあたたかをふくむ)

1月10日から1月14日ごろは、凍てついた泉の水が地中では溶けて動き始める頃とされています。

寒さの厳しい時期であっても、季節は確実に春に向かっていることを表す候ですね。

ですが、地下水や湧き水の水温が上がりだすのは、2月に入ってからです。

1月は、水温も1年を通じて最も低いのです。

今は蛇口をひねればお湯も出てくる時代ですから、1月に我慢して水を使うこともありません。

そうした便利さと引き換えに、ちょっとした水温の変化にも気づくこともありません。

昔の人は、水温のほんの少しの変化も見逃さず、敏感に春の足音を感じていたのかもしれませんね。

雉始雊(きじはじめてなく)

1月15日から1月19日ごろは、雉の求愛シーズンが始まる時期です。

雄の「ケーンケーン」という甲高い鳴き声は、雌への求愛シーズンにだけ聞くことができる鳴き声なのです。

そんな雉が、日本の国鳥ということをご存知でしょうか。

雉が日本の国鳥に定められたのは1947年(昭和22年)のこと。

日本鳥学会で決められたのですが、圧倒的多数の支持を得て雉が国鳥に決まりました。

まず、国鳥を選ぶ基準となったのは次の2点。

- 日本固有の鳥であること

- 一年中日本に生息していること(渡り鳥ではない)

この国鳥の基準をクリアしたのは、雉の他では、山上憶良が万葉集で詠んだヤマドリ。

ヤマドリを差し置いて雉が選ばれた理由は、大きくて肉の味も良いため、狩猟の対象に適していたからなのだとか。

狩猟に向いていたという理由には驚きを禁じえませんが、平安時代の昔から食肉としても親しまれてきた雉ならではのエピソードですね。

小寒の時期の雑学

小寒には、冬至のように、小寒だから食べるという行事食や風習はありません。

松の内が明ける時期とほぼ同じタイミングで始まる小寒は、どちらかというとご馳走疲れの時期ではないでしょうか。

年末年始とご馳走続きで疲れた胃をいたわり、1年の無病息災を願う七草粥が、この時期ならではの行事食です。 小寒(しょうかん)は、二十四節気という太陽の動きをもとにした季節の区分の一つで、黄経285度を太陽が通過する日が小寒の日です。 現在の暦(新暦=グレゴリオ暦)では、1月5日頃から1月19日頃までの約1 ...

小寒の食べ物と花~寒中が始まる二十四節気

人日(じんじつ)の節句と七草粥

1月7日は人日の節句。

この日は、春の七草の入ったお粥を食べて、年末年始のご馳走で疲れた胃腸をいたわるとともに、一年の無病息災を願います。

この七草粥の風習は、元をたどると古代中国に行きつきます。

前漢時代の中国では、正月の1日から7日の間、それぞれの日づけごとに特定の生き物の殺生を禁じる取り決めがありました。

正月1日は鶏、2日は狗(犬)、3日は猪(豚)、4日は羊、5日は牛、6日は馬を殺してはいけないとされていたのです。

そして正月7日は、まさに人の殺生を禁じた日で、罪人の処刑などもその日は行いませんでした。

やがて唐の時代に入ると、この日に7種類の野菜を入れた熱い吸い物(羹:あつもの)を食べる「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という習慣が生まれたのです。

中国の習慣である七種菜羹(ななしゅさいのかん)が日本の「若草摘み」と融合し、平安時代には宮中行事として七草粥が食されていました。

江戸時代になると、江戸幕府が「人日の節句」と定めことから庶民の間にも広まり、今に続く風習として定着したのでした。

寒九の日、寒九の水

小寒から数えて9日目に雨が降ると、その年は豊作になると喜ばれました。

また、この寒九の日は一年で最も水が澄む日とされており、その日に汲んだ水は「寒九の水」と呼ばれ珍重されてきました。

「寒九の水」で薬を飲むを薬効が高まるとも言われ、最高級のお酒を仕込める水と信じられてきました。

現在でも、新潟県五泉市の近藤酒造さんでは、菅名岳(すがなだけ)のどっばら清水で「寒九の水」を汲み、「菅名岳」という日本酒を作られています。

1月9日は「風邪の日」

1795年(寛政7年)1月9日に、63連勝の記録を持つ第4代横綱・2代目谷風梶之助が流感で亡くなったことから、1月9日は「風邪の日」と定められました。

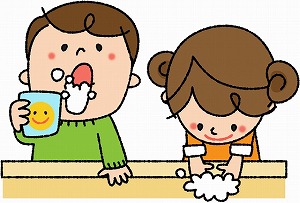

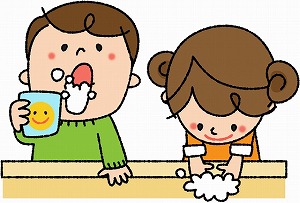

小寒の時期は、寒さも厳しいですが空気も最も乾燥します。

空気が乾燥すると同時に心配されるのは、風邪やインフルエンザの流行。

厚生労働省が行っている感染症動向調査でもインフルエンザの患者数のピークは1月です。

手洗いとうがいをしっかり行い、睡眠と栄養をきちんと取って、風邪やインフルエンザにかからないよう心がけましょう。

2つの「いちご」の日

1月5日と1月15日は、そろって「いちごの日」。

- 1月5日は「いちご世代の日」

- 1月15日は「いちごの日」

と区別されます。

「いちご世代の日」は、高校受験が間近に迫った15歳の人たちに向けたエールの日です。

学習塾が冬休み中でもやる気を無くさないよう定めたという説もありますが、詳細は不明。

一方の「いちごの日」は、全国いちご消費拡大協議会が定めました。

いちごには、風邪の予防によいとされるビタミンCがたっぷり含まれています。

受験生にとって体調管理の難しい時期ですが、いよいよ終盤の追い込み。

いちごを食べて風邪予防です(笑)。

冗談はともかく、皆さんが志望校に合格されることを祈っています!

まとめ

「小寒」は、昔使われていた季節の区分、二十四節気の一つで、立冬から数えて5番目の冬の節気です。

年によって1日前後しますが、例年1月5日ごろから始まり、次の二十四節気・大寒の前日にあたる1月19日ごろまでが小寒の時期です。

ちなみに

2026年は、1月5日(月)から1月19日(月)までが小寒です。

小寒は、冬の寒さが一段と厳しくなる時期です。

小寒・大寒を合わせた約1ケ月は、「寒の内」「寒中」と呼ばれ、小寒が始まる小寒の日を「寒の入り」と言います。

寒さとともに空気もカラカラに乾燥します。

風邪とインフルエンザが猛威を振るう季節です。

予防として、外から帰ったらうがいと手洗いをしっかりする、食事と睡眠をちゃんととること。

受験生のいるご家庭は、特に気をつけてくださいね。

- 次の二十四節気は大寒です。

-

大寒2026年はいつ?寒さが極まる時期をカレンダーでチェック!

大寒と書いて、“だいかん”と読みます。 字からも分かるとおり、寒さが最も厳しい時期をあらわします。 大学入試が本番を迎えるこの時期は、雪が降ることも多く、例年のように、雪の影響で試験の開始時刻に影響が ...