処暑と書いて、”しょしょ”と読みます。

季節を表わす二十四節気の中の一つです。

「暑」という字が入っていますが、夏ではなく秋の季節をあらわしています。

日中の暑さもピークを過ぎて、朝晩は秋の気配を感じられる頃とされていましたが、残暑がまだまだ厳しい時期です。

そんな処暑ですが2025年はいつからいつまでなのか、詳しい日程をご紹介します。

処暑の由来と時期

処暑とは、日本が太陰暦だったころに、季節の移り変わりを知るために使っていた二十四節気という区分の一つです。

処暑の日というのは、この処暑という時期の始まる日(節入り日)のことです。

処暑という場合、節入り日の当日のみを指すこともありますが、本来は約15日間の期間を意味します。

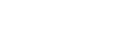

2025年の処暑はいつ?

- 2025年の処暑の日時(節入り日時)は8月23日(土)6時

- 処暑の期間は8月23日(土)から9月6日(土)

年によって1日前後しますが、例年8月23日ごろから始まり、次の二十四節気・白露の前日にあたる9月6日ごろまでが処暑の時期になります。

-

二十四節気、七十二候2025年(令和7年)カレンダー

月の満ち欠けを基準に作られる太陽太陰暦が公の暦だった時代、暦と実際の季節のずれを埋めるために生み出されたのが太陽黄経を基準とする二十四節気です。 二十四節気のおかげで、いつ種を蒔けばいいのかといった農 ...

処暑とはこんな季節

二十四節気の中で、処暑は暑さが止む時期とされています。

まだまだ残暑は厳しいじですが、朝夕にほんの少し涼しい風を感じることができるように。

夜、歩いていると虫の音が聞こえだすのも、この時期ですね。

また処暑は、お米などの穀物が実りを迎える時期ですが、同時に台風到来のシーズンです。

台風がよく来る日として警戒される二百十日(にひゃくとおか)、二百二十日(にひゃくはつか)は、立春から数えた日数を表しており、9月の上旬、処暑の時期にあたるのです。

二十四節気をさらに5日ごとの季節に分類した七十二候では、処暑は次のような季節になります。

綿柎開(わたのはなしべひらく)

8月23日から8月27日頃は、綿を包んでいた咢(がく)がはじけてフワフワとした綿毛がのぞく時期とされます。

柎は“うてな”と読むのですが、花の咢(がく)のことです。

綿は、クリーム色の花が散った後に、綿の実が熟してはじけ、中から白い綿毛が飛び出します。

処暑からかなり先の11月から12月に収穫された綿の実を紡いで作られるのが、身近な繊維、コットンの糸や布ですね。

綿が日本に伝わったのは平安時代とかなり昔のことです。

しかし、熱帯の植物のため栽培に成功して普及するのは16世紀まで待たないといけませんでした。

温かくて丈夫な綿の普及によって、それまで麻を着ていた庶民の生活は劇的に変わったと言われています。

麻といえば、涼しい繊維の代表。夏に着るにはいいですが、冬に麻しかないとなると、想像するだけで恐ろしい話です。

実際、冬は寒さで亡くなる人も多かったのです。

綿の衣類が行きわたるようになり、庶民もようやく冬も温かく過ごせるようになったのでした。

天地始粛(てんちはじめてさむし)

8月28日から9月1日頃は、夏の暑さがようやくしずまる気候とされています。

たしかにお盆を過ぎると朝晩の暑さは和らぎますが、まだまだ日中の残暑は厳しい時期です。

この時期、空は秋めいたり夏めいたりと、その時によって違う表情を見ることが出来ます。

季節は行きつ戻りつしながら変わりますが、夏から秋に変わりゆくこの時期の空を指して“ゆきあいの空”と呼ぶのだそうです。

日常の生活では使われない言葉ではありますが、季節をとらえた繊細で美しい言葉ですよね。

禾乃登(こくものすなわちみのる)

9月2日から9月6日ごろは、稲穂が実って黄金色に色づき始める頃です。

「禾(のぎ)」というのは、稲や麦などイネ科の植物が持っている針状の突起のこと。

イネ科の植物は、つんつんとした「禾」を持つことで、穂先を守っていると言われます。

「禾」は、なかなか見ない漢字ではありますが、秋や稲など“のぎへん”と言えば、急に見慣れたものに変わりますよね。

字の形としては、穂を垂らした稲の姿を表したものだそうですよ。

ここでいう「禾(こくもの)」は、稲や麦、栗など、豊かな秋の実りのこと。

禾稲(かとう)と呼ばれることもある稲ですが、この時期は台風が良く来る時期です。

自然が相手なだけに、無事に収穫するまで気が抜けませんね。

処暑に関連する雑学

少し秋の気配が感じられると同時に気を付けたいのが、夏の疲れです。

熱帯夜も治まって、眠れるようになるのはいいのですが、一気に夏の疲れを感じるという人も多いのではないでしょうか。

処暑の時期だから食べるという行事食はありませんが、秋茄子の美味しさを実感できる時期です。

実が白くてふかふかのナスは栄養が無いと思われがちな野菜ですね。

しかし、夏バテ予防に効果があるカリウムや、抗酸化作用が注目を集めるポリフェノールをたっぷり含んでいるのです。

この他にも、きゅうりやトマトと言った夏野菜を積極的に食べて、夏の疲れを吹き飛ばしてくださいね。

-

処暑の食べ物と花~厳しい暑さもようやく収まる二十四節気

処暑(しょしょ)は、二十四節気という太陽の動きをもとにした季節の区分の一つで、黄経150度を太陽が通過する日が処暑の日です。 現在の暦(新暦=グレゴリオ暦)では、8月23日頃から9月7日頃までの約15 ...

9月1日防災の日

9月1日は、1923年(大正12年)に関東大震災が起きた日です。

関東大震災は、近代日本が初めて経験した大災害と言っていいでしょう。

その教訓を忘れないとともに災害への備えを確認する日として、9月1日が防災の日に定められました。

ちょうど、台風の災害が多いといわれる二百十日と重なることが多いのも何かの偶然というべきでしょう。

おわら風の盆

富山県八尾町のお祭りとして有名な「おわら風の盆」。

毎年、処暑の期間、9月1日から3日にかけて行われます。

「おわら風の盆」は、二百十日の台風災害の多いとされる日に、“風神鎮魂”を願い、無事に田畑の収穫を迎えることができるよう祈るお祭りです。

地蔵盆

8月23日24日にある地蔵菩薩の縁日(お祭り)ですが、地蔵盆が風習としてある地域は京都を中心とした近畿地方、北陸・信州に限られます。

私は京都育ちですので、地蔵盆は、夏休みの楽しみの一つでした。

町内ごとに、お地蔵さんの前にテントが張られて、花や餅が供えられます。

そこに町内の子どもたちが集まって遊ぶのですが、学年の違う子どもが一緒になって、ゲームをしたり、配られるお菓子を食べたり。

たった、それだけなのですが、夏休みに入ると地蔵盆がいつか、毎年のように母に確認していたことが思い出されます。

まとめ

「処暑」は、昔使われていた季節の区分、二十四節気の一つで、「立秋」の次の秋の節気です。

年によって1日前後しますが、例年8月23日ごろから始まり、次の二十四節気・処暑の前日にあたる9月6日ごろまでが処暑の時期です。

ちなみに

2025年は、8月23日(土)から9月6日(土)までが処暑です。

処暑は、ようやく厳しい暑さもピークを過ぎ、秋がほんの少し顔を出したような季節です。

また台風のシーズンでもあり、農家の人たちが一生懸命育てた作物が、無事に収穫を迎えることができるかどうか、大切な時期でもあります。

夏の疲れを感じる頃でもありますし、引き続き夏バテ・食中毒にも気を付けないといけません。

あと、少しで過ごしやすい季節、秋です!待ち遠しいですね!

- 次の二十四節気は白露(はくろ)です。

-

白露2025年はいつ?露光る初秋の時期のカレンダーを紹介

白露と書いて、” はくろ”と読みます。 とても美しく趣きのある言葉ですね。 中国で秋をあらわす色である白が使われている白露は、二十四節気では立秋から数えて3番目の秋の季節です。 立秋は、8月の中旬です ...